A morte do general Qasem Soleimani em Bagdá, após um ataque americano, foi só a cereja do bolo bélico entre Irã e EUA. Em 13 de junho, dois petroleiros, um da Noruega, outro de Taiwan, foram danificados pelo que pareceram ser torpedos perto do Estreito de Ormuz, a saída do Golfo Pérsico, lugar por onde passa 30% de todo o petróleo do mundo. Os EUA acusaram o Irã, que negou. Em 20 de junho, um enorme drone de reconhecimento americano RQ-4 Global Hawk, 40 metros de asa a asa, valendo US$ 130 milhões, foi abatido no mesmo estreito. Dessa vez o Irã reconheceu a autoria do ataque, afirmando ser seu direito, pois a aeronave estava invadindo seu espaço aéreo. Os americanos afirmaram que foi em mar aberto. Pouco depois, Donald Trump anunciou por seu Twitter que havia ordenado um ataque retaliatório, mas desistido a 10 minutos do início.

Em 1º de julho, a mídia iraniana revelou que o país havia superado em 300 kg o estoque máximo de urânio determinado no Plano de Ação Conjunto Global, acordo de 2015 que visava impedir o país de obter armas nucleares – dando a entender que o Irã pretende voltar a desenvolver um arsenal atômico. Não para por aí: no dia 4, um petroleiro iraniano foi invadido por tropas britânicas, que renderam seus tripulantes, sob a acusação que se destinava ao Hezbollah. O Irã prometeu retaliação.

Duas forças

Vai ter guerra? Se tiver, há algo para o que o Irã parece estar preparado: derrubar coisas do ar. O país conta com a Força de Defesa Aérea, parte do Exército especializada em lidar a partir do solo com ameaças pelo ar. A FDA opera equipamentos como bases de radar, mísseis, artilharia e baterias de canhões antiaéreos, e também conta com tropas de infantaria especializada antiaérea, que pode se esconder e disparar seus mísseis Missagh e Qaem contra aviões, drones e helicópteros, sumindo de vista depois disso.

As forças do Irã são divididas em duas: o Exército da República Islâmica do Irã e o Exército da Guarda Revolucionária Islâmica. Ambas têm suas respectivas forças de ar, terra e mar (com a citada FDA sendo parte do Exército da República). Respondem não ao presidente, mas ao Supremo Líder do Irã, a autoridade religiosa vitalícia, papel ocupado pelo aiatolá Ali Khamenei desde 1989. O Exército da República tem o papel de uma força militar tradicional, proteger o país de ameaças externas.

O Exército da Guarda é bem diferente. Tem por função defender o regime islâmico e sua natureza religiosa. A Guarda foi fundamental na Guerra Irã-Iraque (1980-1988). Em geral, seu foco é mais na guerra assimétrica, que compreende situações de guerrilha e insurgência, do que no combate convencional. Sua força terrestre não tem tanques. A Força Aérea trabalha mais com drones e transportes que caças. A Marinha é formada por pequenos barcos, incluindo até veleiros, para ações rápidas de guerrilha.

Dentro do país, o poder da Guarda é imenso: ela é responsável pela repressão de dissidentes e dos costumes “ocidentais”. Para isso conta com, além das forças regulares já citadas, a Basij, uma organização de voluntários religiosos, posta para funcionar contra os manifestantes em 2009 e 2017-2018. E também a Força Quds, com espiões e comandos que operam também internacionalmente, treinando militantes no exterior – como o Hezbollah. Por esse motivo, EUA, Arábia Saudita e Bahrein consideram a Guarda Revolucionária uma organização terrorista – classificação que não aplicam ao Exército iraniano.

Falando em Hezbollah, é praticamente outra parte das forças iranianas. O “Partido de Deus” (significado do nome) do Líbano foi criado, treinado e armado pela Guarda Revolucionária do Irã. É, segundo vários analistas, inclusive o High Level Military Group (“Grupo Militar de Alto Nível”), formado por estrategistas da Otan, o “ator não estatal mais poderoso do mundo”. Com uma força estimada de 25 mil soldados e até 150 mil mísseis, tanques e dezenas de drones, é muito mais forte que o próprio Exército do Líbano, e uma ameaça bem próxima a Israel. Também um partido legalizado em seu país, com 13 assentos no Parlamento (de 128), com ramos em outros países. No atual conflito da Síria, o Partido tem lutado junto com a Guarda Revolucionária, forças sírias e russas contra dissidentes e o Estado Islâmico.

Ex-amigo

O Irã tem uma velha história com seus maiores inimigos, os EUA. Antes da Revolução Islâmica de 1979, que deu origem ao regime atual, havia a monarquia do xá Reza Pahlavi. Até então, o Irã era um aliado decisivo do Ocidente. Assim, quando a República Islâmica começou, tinha em mãos um arsenal do Ocidente, seu novo inimigo.

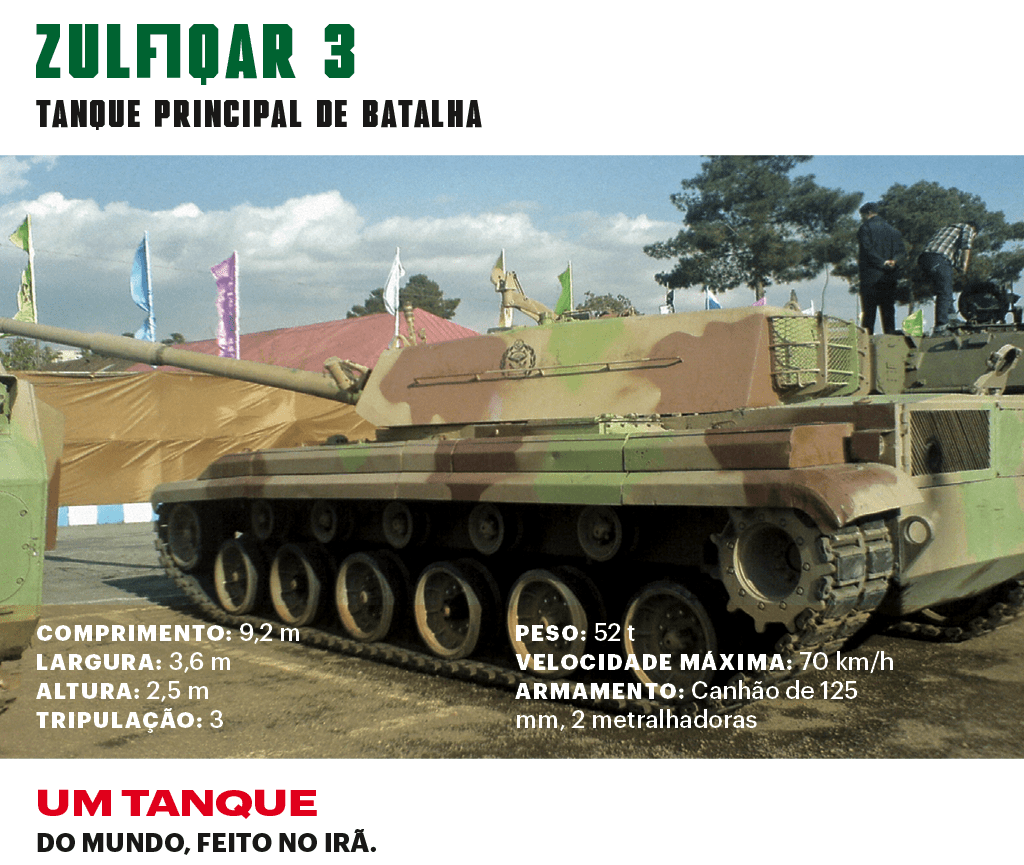

E recusou a se aliar à União Soviética, com o primeiro Supremo Líder, Aiatolá Khomeini, declarando o comunismo incompatível com o islã. Isolado, o país teve que desenvolver suas próprias armas. A herança dos tempos ocidentalizados é bem visível nos clones de fuzis alemães e americanos vistos nas mãos dos soldados, os helicópteros AH-1 Supercobra antigos e na versão local, o Toufan. Também os jatos F-14, que foram vendidos ao xá antes de sequer começarem a ser operados pelos EUA. O Irã basicamente copia os americanos, justamente porque são seus inimigos mais prováveis. Em 2012, o país se declarou autossuficiente em matéria de armas.

Mesmo tentando imitar as armas americanas, o Irã sabe bem que não pode vencer no combate convencional. Então a doutrina é de guerrilha, causar o maior dano possível, de forma a tornar a invasão inviável política e economicamente.

Com seu arsenal de mísseis e drones, a ideia do Irã é saturar os céus, atingindo Israel, as forças americanas e possivelmente também a Arábia Saudita. Não é uma ameaça fácil de neutralizar. Em 2015, o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, o brigadeiro-general Amir Hajizadeh, demonstrou como funciona uma base subterrânea profunda iraniana. Segundo o governo do Irã, essas bases ficam a 500 metros de profundidade, quase impossíveis de atingir, e “em todas as províncias e cidades do Irã”. Pura propaganda? O especialista em defesa israelense Tal Inbar, chefe do Centro de Pesquisa Espacial no Instituto Fisher de Estudos Estratégicos Aeroespaciais, discorda. Afirma que o Irã conta com um “sistema enorme e complexo de túneis” e que poderia ordenar um massivo ataque-surpresa.

Caso haja invasão, também não deve ser moleza. Primeiro porque não haveria um lugar por onde começar o ataque por terra, como na Guerra do Iraque, em que as tropas americanas puderam se concentrar no vizinho e aliado Kuwait. Não é certo que o Iraque, o aliado mais próximo com acesso ao mar, aceitaria permitir uma presença massiva americana logo depois de eles terem saído – e depois de Trump ter azedado as relações proibindo a entrada de iraquianos nos EUA. Além disso, o Iraque está infiltrado por milícias xiitas comandadas pela Guarda Revolucionária do Irã.

Restaria uma invasão anfíbia pela costa do Irã, sempre algo bastante complicado e perigoso, momento no qual as forças americanas estariam extremamente expostas aos ataques por mísseis. Do lado americano, aviões, mísseis e drones tentariam exterminar a parruda defesa antiaérea do país, certamente sofrendo baixas. Além disso, o Irã seguramente mobilizaria suas redes pelo mundo islâmico para incendiar a região.

O Irã não tem chances de impedir que seu regime seja derrubado se os EUA realmente quiserem. A pergunta é: a esse custo todo, vão querer? E, se não quiserem, irá o Irã abandonar de vez a diplomacia e terminar de desenvolver suas armas nuclares? Isso mudaria o jogo completamente.